Ser mujer, pobre, indígena, campesina, jornalera y migrante: así se entrecruzan las violencias que viven miles de mujeres de la Montaña de Guerrero en los campos agrícolas del país.

La Montaña de Guerrero, en el oriente del estado, condensa de forma brutal lo que viven muchas mujeres en México. Aquí la violencia de género se mezcla con la pobreza extrema, el racismo y la explotación laboral. En esta región, cerca del 90 por ciento de la población vive en pobreza y alrededor de la mitad en pobreza extrema; en municipios como Cochoapa el Grande, más del 80 por ciento de sus habitantes está en esa condición. Para las mujeres, la situación es todavía peor.

Desde 2017 existe una Alerta de Violencia de Género en varios municipios de Guerrero, entre ellos Tlapa de Comonfort, corazón de la Montaña. Pero la alerta no ha logrado frenar los machismos, la misoginia ni las violencias que muchas veces terminan en feminicidios. Y en medio de esa realidad, están las mujeres jornaleras: indígenas, pobres, campesinas y migrantes que sostienen con su trabajo la agroindustria nacional.

Ser mujer, pobre, indígena y jornalera

En casi el 40 por ciento de los municipios de la Montaña, la pobreza es mayor en mujeres que en hombres. En lugares como Cochoapa el Grande, el 99 por ciento de las mujeres es pobre. En Metlatónoc, Acatepec y Copanatoyac, prácticamente todas viven en esa condición. A la discriminación por género se suma la de clase y la de origen: la mayoría son nahuas, me’phaa o mixtecas.

Muchas son monolingües: sólo hablan su lengua materna, a diferencia de los hombres que con mayor frecuencia hablan también español. Esto limita aún más su acceso a educación, salud, tierra y trabajo. Además, sobre sus hombros sigue cayendo casi en exclusiva el cuidado de hijos, personas mayores y del hogar.

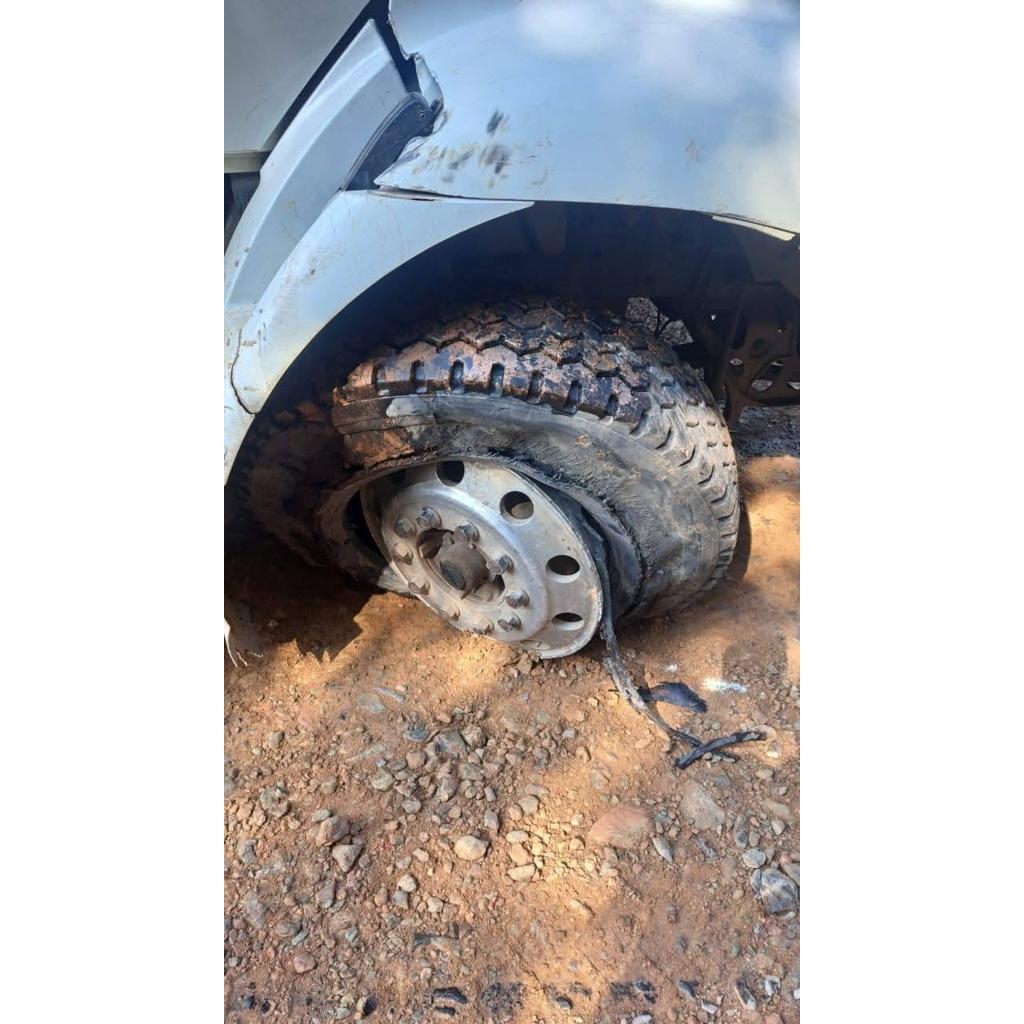

Ante la falta de empleo en sus comunidades, estas mujeres se ven obligadas a migrar a los campos agrícolas de estados como Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Chihuahua o Guanajuato. Viajan 30, 40 o hasta 60 horas en camiones, con hijas e hijos pequeños, para cortar chile, pepino, tomate, berenjena.

“Allá es por bote. A veces pagan cuatro pesos el bote de chile morrón. Hay que juntar 75 botes para sacar 300 pesos”, relata una jornalera originaria de Metlatónoc. Si el corte es por arpilla, cuentan, pagan a 30 pesos, o a destajo: hay que llenar 80 o 100 botes para que el día “valga la pena”.

Jornadas de 10 horas y doble trabajo

Las mujeres jornaleras comienzan el día antes que nadie. “Me levanto a las 4 de la mañana, hago tortilla, café y la comida para llevar; entramos al corte a las 7 y salimos hasta las 4, a veces hasta la noche”, cuenta otra mujer.

Después de estar 10 u 11 horas bajo el sol, vuelven al cuarto o al campamento y ahí sigue la segunda jornada: preparar la cena, lavar la ropa, cuidar a niñas y niños, limpiar el espacio donde viven hacinadas. No hay horarios de comida definidos, no hay sanitarios dignos ni agua suficiente. En muchos campos no existe guardería, así que pagan de su bolsa a una adolescente para que cuide a las infancias mientras trabajan.

Los salarios son bajos y dependen de cuánto logran cortar. “Si no rindes, ganas menos”, les repiten. No hay seguridad social ni contratos formales. Cuando se enferman, deben pagar consultas particulares. Si están embarazadas, trabajan hasta el último día y muchas veces dan a luz fuera de un hospital.

Infancias sin escuela, mujeres sin programas

La migración también atraviesa la vida de niñas y niños. Muchos viajan desde muy pequeños a los campos; otros dejan la escuela porque la familia no tiene cómo sostenerse si no trabajan todos. Cuando regresan a la comunidad, con ciclos escolares truncos y sin documentos, difícilmente se reinscriben.

Esta movilidad permanente también las deja fuera de los programas sociales. “Cuando vienen a registrar, yo estoy en Sinaloa, por eso no me toca nada”, confiesa una jornalera. Lo mismo le pasa a buena parte de la comunidad: se van casi todos y se quedan sólo los encargados de la comisaría o de la iglesia.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la defensora Javiera Feliciano Pacheco resume: las mujeres jornaleras viven discriminación por género, por pobreza, por ser indígenas y por ser migrantes. En el camino sufren asaltos, robos, agresiones; en los campos, explotación y sobrecarga de trabajo; en sus comunidades, falta de servicios y de alternativas reales de vida.

Coyotes, agroindustria y un porfiriato que no se va

En esta cadena de injusticias participan intermediarios —los coyotes— que reclutan, trasladan y controlan a las familias jornaleras. Su presencia en los territorios rurales pobres sigue siendo una realidad que alimenta la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de las mujeres de la Montaña de Guerrero.

La pregunta que queda flotando es dura y urgente: ¿qué tiene que pasar para que estas realidades se transformen?, ¿Cuándo terminará ese “porfiriato que nunca se fue” para las mujeres que sostienen, con sus cuerpos y su trabajo, la gran industria de la agroexportación?

Mientras no haya políticas integrales que atiendan las causas de fondo —pobreza, racismo, machismo, falta de derechos laborales y de acceso a la tierra—, las mujeres jornaleras seguirán migrando cada año, entre la milpa de su comunidad y los surcos de los campos agrícolas, cargando sobre sus hombros la sobrevivencia de sus familias y la ganancia de otros.